茂名日報 2022-12-06 20:25

有這樣一群人

他們熬過最晚的夜

也迎接過清晨的第一縷陽光

早起晚睡是日常

風餐露宿很平常

他們最怕聽到的是:

稿子寫完沒

他們最愛聽的是:

稿件可以發(fā)了

他們,就是新聞工作者

他們永遠在路上

永遠不停歇

在每一個新聞現(xiàn)場

傾聽、記錄、發(fā)聲......

與時代同行

為歷史注腳

今天是第23個中國記者節(jié)

向每一位有理想、

有擔當?shù)男侣劰ぷ髡咧戮?/p>

流逝了歲月,豐盈了人生

楊海云

20年前的我,青春煥發(fā),神采飛揚,滿懷新聞理想進入報社工作。那個年代,報紙是人們每天生活的開始,匆匆走過的街頭、早餐面館的桌旁,都會看到拿著報紙的人。

我很幸運被安排到總編辦學習,然后成為一線記者。作為一名政文部跑線記者,我負責市委、人大、政協(xié)、政府、紀委、組織、宣傳等重要領(lǐng)域的新聞采寫,用心用情講好茂名故事,做黨和人民信賴的新聞工作者。這些年里,我采寫過不少重大和突發(fā)的新聞事件,見證了茂名這座城市的日新月異;這些年里,我也請教過各種領(lǐng)域的專家學者,完成稿件的同時拓寬了視野;這些年里,我更是無數(shù)次來到田間地頭,與農(nóng)民成了朋友;這些年里,我尋找并閱讀了許多與業(yè)務有關(guān)的書籍、資料,努力提高自身素質(zhì)與修養(yǎng);這些年里,我既經(jīng)歷了風吹日曬的奔波,也不乏晚上的奮筆疾書,雖然身心俱疲,但每當稿件受到領(lǐng)導和讀者的認可時,更多的是發(fā)自內(nèi)心的歡愉……這些難得的新聞工作經(jīng)歷,豐盈和充實了我的人生。

“我的理想是當一名記者,因為記者充滿正義感和責任感,做一些對社會有益的事情……”今年4月,曉清跟我談起加入采編隊伍的初衷時眼里閃爍著激情。然而,天妒英才,6月25日晚,曉清因腦動脈瘤出血永遠離開了她牽掛的家人,離開了她熱愛的事業(yè)和崗位,把生命定格在了26歲。在同事眼中,曉清是個“對生活充滿熱情”的姑娘,用短暫而敬業(yè)的一生展現(xiàn)了她拼搏奉獻的職業(yè)風范。據(jù)曉清父親說,凌晨兩點左右起夜時,曉清還在趕稿件,她確實是倒在自己摯愛的工作崗位上。“同行知辛苦!”記者的工作時間不固定,白天采訪晚上寫稿。有時候為了一條新聞會在早上三點多起床趕赴下鄉(xiāng),有時候為了一條新聞工作到晚上十點才回家,有時候為了一條新聞稿通宵達旦……大家只看到這個職業(yè)的光環(huán),很少了解背后的辛勞。因為新聞是易碎品,寫完了這篇,不知道下一篇在哪,永遠充滿未知。

這幾年,我除了一線采訪,還接過前輩的“接力棒”,負責編輯副刊《往事》等版面。對于讀者,《往事》版是一份除了時政社會新聞外的精神供給。我不斷潛精研思,創(chuàng)新版面。《往事》版,撿拾流逝歲月,喚起了讀者舊時的回憶,也映照著時代的歷史光影。《往事》版大部分來稿者都是日報的“鐵粉”,一些中老年人,能書善畫、熱愛生活,憑著一腔對文學的熱愛聚集在此,我也與他們因文學而結(jié)緣。有讀者給我留言:“感謝未曾謀面的編輯老師給我的指導。”還有讀者說:“我是貴報的老讀者,我往往把報社也看作自己的家。”這些真誠的話語觸動我的心弦,更激勵我不輟前行。

20年轉(zhuǎn)瞬即逝,在這特殊的旅程里,我見證了《茂名日報》的起落變遷,也嘗盡了媒體人的酸甜苦辣。如今網(wǎng)絡飛速,紙媒式微,在媒體深度融合的當下,我依然會乘風破浪、勇往直前,希望在不遠處遇到更加閃亮的自己。

初心依舊 征途不止

和沛蓉

11月8日,又是一年記者節(jié)。從第一次接觸到新聞這個行業(yè),我便和這一行結(jié)下了緣分。在后來的工作中,我逐漸感受到了這個行業(yè)帶來的影響力和責任感,也讓我更有了一份見證社會發(fā)展的使命感。現(xiàn)在對于記者職業(yè)的理解,我的心中多了一份堅定。

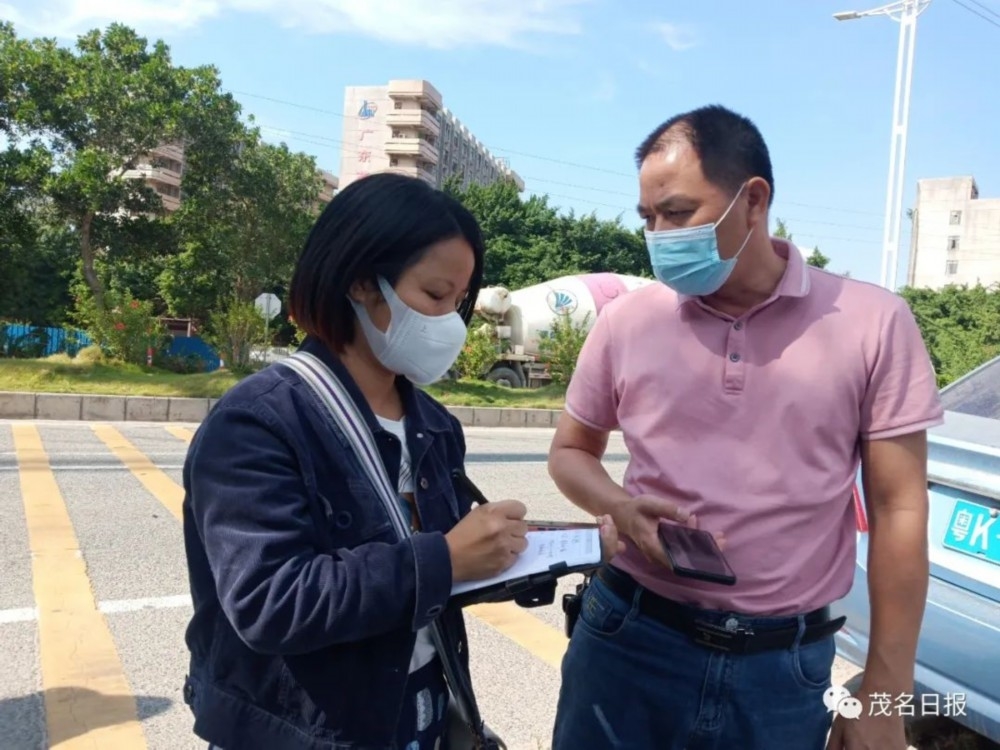

2022年,從疫情防控到防汛抗洪,茂名眾志成城、勠力同心,戰(zhàn)疫戰(zhàn)洪,我有幸深入一線,記錄著白衣天使、基層黨員干部、普通百姓群眾的故事。在“十四五”開局之年,站在歷史交匯點上,我有幸能見證時代的發(fā)展、城市的進步、人民生活的改善,并嘗試用生動的筆觸將新聞內(nèi)容傳遞給讀者。

今年,讓我印象最深的是3月份的一次采訪,是了解夜經(jīng)濟從業(yè)者的故事。其中,我走訪老城區(qū)經(jīng)營了多年的牛雜店。那一天,我與老板相約在晚上店鋪關(guān)門前進行采訪,與其聊天。起初,老板對采訪有所抗拒,對自身內(nèi)容的輸出有所防備。但經(jīng)與老板長達1個多小時的聊天后,她總算慢慢放下了戒備,敞開心扉,與我深聊起天。這一刻,我意識到真誠地傾聽被采訪者的心聲,是有效溝通的必殺技,也從中學習著如何引導采訪者表達出他們的觀點,在采訪工作中取得了一定的收獲。同時我也很慶幸,能夠傾聽群眾的聲音,能夠記錄百姓的故事。

在我看來,記者這個職業(yè)很有意義,許多活動現(xiàn)場和新聞事件發(fā)生時,我們能夠記錄它、報道它,所以每一次采訪,我都會盡全力爭取讓讀者了解到更豐富、更有價值的信息。不過,當記者、做采訪,絕不是一個順風順水的過程,會在采訪時遇閉門羹、會熬夜動腦筋還是寫不出稿,有時候也會對自己是否適合記者這個職業(yè)而產(chǎn)生質(zhì)疑。但當稿子刊發(fā),當在田頭山坡看到最美麗的風景,當跑到工地上見證將圖紙變成現(xiàn)實……這些收獲的滿足感,讓我由衷感到快樂和幸福。

作為一名新人記者,我感受著這個職業(yè)的可貴和榮光。很榮幸,能和我的同事們,一起記錄這個時代,記錄茂名的發(fā)展之路。我會繼續(xù)腳步堅定地去往下一個新聞現(xiàn)場,走向更多地方,執(zhí)起筆,采寫更多好新聞。今天記者節(jié),想將敬意與祝福送給所有的新聞工作者,祝節(jié)日快樂!

李茜

今天是記者節(jié),但記者不放假。

關(guān)于為什么會當記者,每個人都有自己的答案。或是受到新聞學課堂上老師教導“鐵肩擔道義,辣手著文章”熱血的鼓舞;或許是看見奔走于各處的前輩記者們,通過報道帶給觀眾“他們想知而未知的東西”;又或許僅僅只是因為想要用文字去記錄現(xiàn)在每一個的瞬間。而我的答案就是我喜歡。

盡管從事記者工作已有三年,但我仍覺得自己是個新人記者。過去,我是茂名晚報的一名記者,作為社會新聞記者,“全天待命”是我生活的常態(tài),一有突發(fā)事件,總需要我們馬上出發(fā)現(xiàn)場。現(xiàn)在,我是茂名日報政文部的一名記者,也在記錄著這座城市的變化。作為一名記者,我每天都有著不同的體驗,而我也在體驗中喜歡上了這種生活方式,并且很慶幸自己喜歡的和從事的是同一件事。

我覺得記者的工作就是在生活中發(fā)現(xiàn)新聞,在新聞中快樂地生活。因為生活中隨時隨地都在發(fā)生新聞,它需要你去現(xiàn)場。有時候吃著飯時,突然就來任務了,你就得馬上開始工作。記者并不是一份很容易的工作,你選擇成為一名記者,就意味著你選擇了一條不這么平坦的道路,你隨時可能遇到挑戰(zhàn)和困難,但是必須面對以及戰(zhàn)勝這些困難。記者的這幾年時間里,我總相信我下一次一定會比上一次做得更成熟一點。不過,記者的工作也是蠻有魅力的,它會不斷讓你去學,不斷推你進步,慢慢地你就會享受這個過程,就像是游戲里升級打怪一樣,一路上你會遇到很多困難,你不斷挑戰(zhàn)并且戰(zhàn)勝,你就能獲得勝利。

如果你問我的新聞理想是什么?我不會回答你。因為在我看來新聞理想從來無須靠嘴說。我還記得我大四那年,在新聞系的一節(jié)課上,老師在班上提問:“畢業(yè)后有哪位同學想當記者?”當時的我毫不猶豫舉起了手,我當時只是覺得我還挺喜歡新聞的。到現(xiàn)在成為一名記者已經(jīng)3年了,我發(fā)現(xiàn),我依然熱愛這件事情。

既然知道自己喜歡什么,那就繼續(xù)吧。

心中有夢 眼里有光

陳珍珍

11月7日深夜,此時的我,還和記者同事們一起守護茂名疫情下的黑夜,眼下正是茂名疫情最嚴峻、最吃緊的關(guān)鍵時候。立冬的夜晚,有點清冷。我覺得眼皮有點打架,困意襲來,有那么一刻的恍神,但看到同事正全神貫注地堅守,我強迫自己打起了精神,又是不眠的一夜。

心中有夢。掐指一數(shù),我當記者16年了。從當年的“毛頭青”,到今日的“老油條”,那個意氣風發(fā)的少年已經(jīng)摻雜了許多白發(fā)。這些年來,我一直沒能克服一個心理障礙,每當交稿或做版的晚上,我總是忐忑不安,睡不踏實,特別是重要稿件。昨晚剛交完一條關(guān)于抗疫稿件,一夜無眠……24小時開機已經(jīng)是我多年的習慣。應該說,這些年我也經(jīng)歷了風雨,見過了大場面,緣何我依然沒能安然入睡,總記掛著那一條條小稿大稿,在黑夜中重復審核著每一個文字呢?至今我也沒找到答案。俗話說,不忘初心,方得始終。還記得小時候老師問我夢想是什么,我說當一名記者。何其有幸,我實現(xiàn)了夢想,并一直在這個夢想的路上披荊斬棘、開花結(jié)果。也許,這就是原因吧,因為心中堅守的夢,因為責任與擔當。

眼里有光。記者是時間的記錄者,也是時代的見證者。文字本身沒有溫度,有溫度的是文字后面的記者。我很愿意這樣去理解新聞,理解記者,這是所有新聞記者應有的模樣。十多年來,我參與過大大小小的新聞采訪,撰寫過幾千條的稿件,有很多值得寫,值得紀念。然而這一刻,讓我想起的,是一次次有意義、溫情的小采訪。我關(guān)注視障群體,從記者之初的第一次相識,到如今他們每一個人都是我的朋友,很欣慰曾經(jīng)羞澀敏感的他們,走在街頭被評頭品足的他們,如今已經(jīng)結(jié)婚生子,用著微信與遠方的朋友交流;我關(guān)注留守兒童,從記者之初與志愿者一起到邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪,到如今孩子已經(jīng)長大了。很欣慰曾經(jīng)孤僻、靦腆的他們,如今走出了大山,心里有愛,陽光而明媚……

指縫很寬,時間很瘦。一晃眼,我已迎來屬于自己的第16個記者節(jié),感慨萬千。我們這一代媒體人,有幸處于一個大變革、大發(fā)展、大融合的時代,許多鮮活的新聞正在發(fā)生,而我們一直在路上。感謝報社,感謝自己,感謝所有的努力與奔忙,仿佛匯聚成光和愛,照耀著這個難以復制的偉大時代。

遇見有趣的人 記錄溫暖的事

潘宇麗

11月8日,是第23個中國記者節(jié)。今年是我進入新聞行業(yè)第3個年頭,很多時候都是很忙碌的狀態(tài),沒有固定節(jié)假日,有時候早中晚都在跑不同的采訪,有時候凌晨12點還在趕稿。新聞稿中簡單的幾句話,其實都是記者跑了很多部門反復斟酌才得到的答案。雖然辛苦,但是我覺得做記者挺好,可以用筆和鏡頭記錄著時代的發(fā)展,每一篇署名有我的新聞稿,都讓我成就感滿滿。更重要的是,在采訪中我總會被一些溫暖的人或事所感動。

援藏支教老師謝文顯是“感動茂名2021年度人物”之一,2017年8月奔赴西藏自治區(qū)林芝市,2022年7月結(jié)束援藏返回茂名,歷時5年。采訪時,他跟我說這5年里他經(jīng)歷了妻子分娩不能陪伴的遺憾,也經(jīng)受了父母親生病住院不能照顧的不孝。但是他在西藏建立了與藏族同胞的魚水之情,堅定了民族團結(jié)的豪邁之情,升華了援藏戰(zhàn)友的同志之情。他從未后悔,能去藏區(qū)支教是他倍感榮幸和自豪的一件事。我們未經(jīng)其經(jīng)歷的風霜,并不能切身體會其艱難,我很慶幸遇到了謝老師,能把他的故事記錄下來,讓很多援藏支教人共情的同時,也會給很多人帶來溫暖。

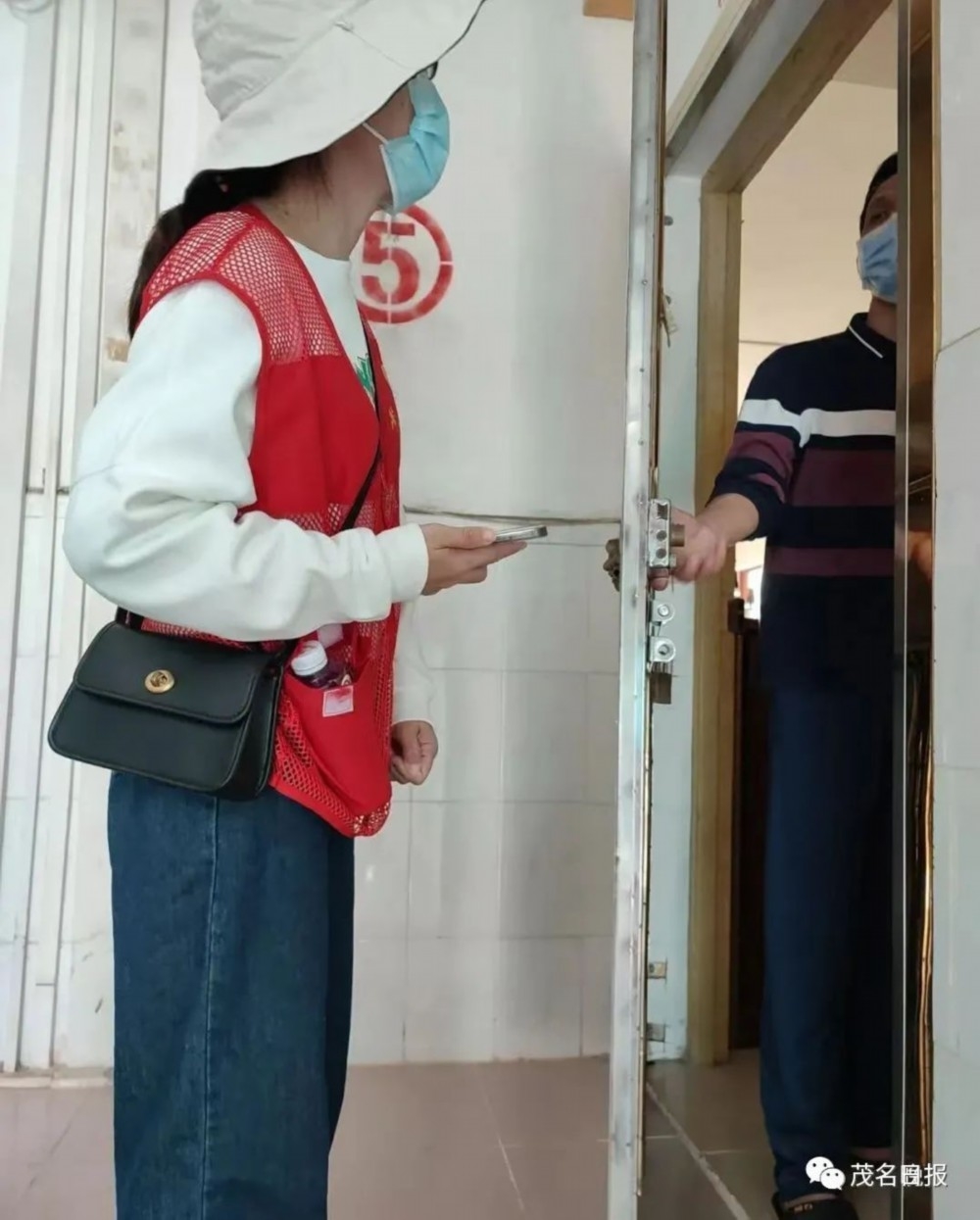

現(xiàn)在我們的城市正面臨一次嚴峻的疫情,也讓我對堅守在抗疫一線的工作者有了更多更新的認識。在高風險地區(qū)的朋友告訴我,為了做好村里的疫情防控工作,她爸爸和哥哥每天都是半夜回家,天沒亮就已經(jīng)出門;“早上9點開始穿防護服接收隔離人員128人,幫提行李走樓梯爬上10樓,反反復復一直忙到凌晨3點,護士姐姐太累了坐著休息一下睡著了……身材嬌小的年輕護士成了強大的金剛戰(zhàn)士。”這是一位堅持在抗疫一線的醫(yī)生朋友的深夜朋友圈;還有一位在村委會工作的朋友說:“我今天的故事能寫一本書,接到了一些不配合的村民的投訴,也收到很多村民真誠的感謝和暖心的祝福,還有個運送醫(yī)療垃圾的小哥說他從凌晨6點忙到第二天凌晨6點……大家都在努力讓茂名快點‘動起來’!”這樣的基層人物在平時默默無聞,干著微不足道的“小事”,然而在抗疫一線,他們卻是“主力軍”,正是他們用自己的辛苦和付出,牢牢守住疫情防控的最后一道防線。把他們的故事講出來,讓更多的人知道,我想這便是做記者的意義吧!

做一份工作,內(nèi)心總要有些執(zhí)念,既然選擇成為媒體人,就注定要用不變的堅守,去捕捉瞬息萬變的世界;用冷靜平和的話語,去記錄他人蓬勃火熱的生活。我想對自己說:“節(jié)日快樂,一定要一直保持最初的這份熱忱,加油!”

使命在肩,奮斗有我

更多茂名日報社全媒體記者風采

文/圖茂名日報社全媒體記者

來源:茂名日報

【學習宣傳貫徹黨的二十大精神】王曉暉在涼山州調(diào)研時強調(diào):扎實...

融合聚力向未來——寫在第23個記者節(jié)

做黨和人民信賴的新聞工作者——記者節(jié)到來之際重溫習近平總書記...

好記者有本事 好故事有溫度——寫在第二十三個記者節(jié)到來之際

牢記“三個務必” 走好新的趕考之路(人民論壇)——用新的偉大...

踏上新征程,向著新的奮斗目標,出發(fā)!

解讀“十八洞村”密碼 砥礪鄉(xiāng)村振興奮斗之志

為全面推進中華民族偉大復興而團結(jié)奮斗(認真學習宣傳貫徹黨的二...