宜城發布 2023-04-04 16:22:24

點藍色字關注“宜城發布”

導讀review

為深入學習貫徹黨的二十大精神,推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌。舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象建設社會主義文化強國,激發全民族文化創新創造活力,增強實現中華民族偉大復興的精神力量。宜城市融媒體中心在新媒體平臺開設《宜城故事匯》欄目,挖掘選編宜城優秀傳統文化,借歷史故事讓宜城文化活起來,動起來,為美麗宜城建設注入強勁的文化動力。

今天向您講述:醉美鶯河

有女莫嫁:過去的鶯河并不美

在宜城東山里,有一條向北流的小河,名叫鶯河。 沿岸有大小泉眼七十二口,這么多泉眼,卻不救半畝田,造成很多水田變旱,雜草叢生,鋤了這邊,那邊長,常年要辛苦鋤草。所以才有了下面的“嫁女”歌謠:

有女莫嫁三大畈(指辛家畈、黎家畈、馬路畈),鋤草鋤到七月半。丟了鋤頭撿棉花,沒有時間回娘家。

為什么?這里有段傳說:位于鶯河邊,相傳是元末義軍首領陳友諒的起義基地,又稱王寨。他的女婿就戰死在這里。為了基地安全,陳友諒在王寨周圍修筑了一條一丈多深的護城河,這條護城河破壞了當地的風水,挖掉了龍脈,從此后就再也出不了高官、人才,更出不了水。若遇到大旱之年,農民就顆粒不收,望著七十二泉眼而心嘆!

還有一種說法

附近有個大廟,廟里有個老和尚,他見久晴無雨,禾苗干枯,就親自到龍宮去要水。龍王怪罪陳友諒挖斷了龍脈,才不給鶯河布雨,以示懲罰。和尚苦苦哀求,龍王才給了他一茶壺水, 叫他拿回去。

老和尚拎著一茶壺水, 回來已是半夜時分,他高喊:“快來接水呀! 快來接水呀!”喊來喊去,沒人出來,還以為他是發瘋氣,半夜里接個什么水?老和尚直喊到天亮,無人來接水。他一氣之下,把茶壺甩到了干河溝里。茶壺摔破了水星四濺,水星落下的地方就成了一口泉眼,大水點就是大泉眼,小水點就是小泉眼,大大小小就有七十二口泉眼。這些泉眼都在低洼的地方,水流不到鶯河兩岸的田里,所以人們說:“七十二口泉, 不救半畝田”。

解放后,鶯河人民在黨的領導下,戰天斗地,興修水利,建起鶯河二庫,清澈的庫水順著興建渠道流進了村莊和農田。六十年代中期,鶯河就實現了戶收萬斤糧,為社會主義建設做出了巨大貢獻。

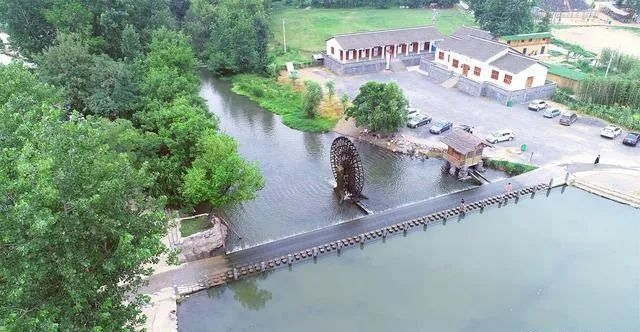

在新時期振興鄉村和美麗鄉村建設的今天,走進鶯河村,可以看到綠樹成蔭,石板鋪就的步道蜿蜒曲折,路旁的石碾、磨盤等仿古緊致頗有特色。沿著步道往里走,可見一戶戶風格迥異的農家樂小院在路旁排開。依托優美的山水環境資源,打造出的水車旋轉、吊橋搖曳、草莓采摘、兒童暢游等交相呼應的鄉村美景,形成與原住民農旅相融,互利共贏的“醉美鷺河”。

收集整理 馮波 趙冰倩

審核 李鋒 馮波

本媒體平臺發布的原創內容均為宜城市融媒體中心版權所有。未經許可,任何平臺和個人不得轉載使用。侵權者,本中心將依法追究法律責任。

經濟小故事丨來沙灣,且飲一杯明前茶

【群主的故事】武占斌:公益,讓人生更圓滿

全國道德模范故事匯基層巡演敦煌專場演出精彩紛呈

【最美第一書記】唐書記的三個小故事

創文故事匯 鎮盛那田村:鄉規民約落到實處,鄉村新風換掉舊習

跟著習主席看世界丨長江對話伏爾加,這些不得不說的故事......

參軍故事丨丘北兩個“老”新兵的二次入伍故事

宜城部署國家園林城市復查迎檢工作