來源: 農視網 2022-01-16 11:14:32

在古代西方人的心里,中國是一個“神秘的東方寶庫”。據記載,在公元前8世紀左右,古希臘人就知道中國,這都歸功于我們的特產——絲綢。絲綢是我國古代勞動人民發明并大規模生產的商品,由它開啟的世界歷史上第一次東西方大規模的商貿交流,史稱“絲綢之路”。

中國三大名錦之蜀錦

我國養蠶繅絲的歷史十分悠久,傳說是黃帝的妻子嫘祖發明了種桑養蠶之法。根據考古發現和歷史記載,我國在夏代以前就開始養蠶,商代還專門設置了負責桑蠶的官職“女蠶”,周代還發展成“親蠶”制度,天子和諸侯都有“公桑蠶室”,春秋戰國時期發展農桑更是成為各國富國強民的重要國策。歷朝歷代統治者重視農桑,養蠶技術也一直在不斷地改進更新,《農桑輯要》、《士農必用》、《齊民要術》等我國古代農書中都對養蠶技術進行了詳細闡述。

據記載,我國在公元3世紀后期出現了小蠶恒溫飼養,說明當時對于蠶的生長與溫度之間的關系已經有了一定的認識。在之后的飼育過程中,又逐步注意到桑、火、寒、暑、燥、濕等因素對蠶兒生長的生態影響,養蠶技術越來越趨于完善。

傳統的育蠶室,一般需要使用地火籠或煤磚爐提升溫度,通過人工灑水控溫控濕。這種方法全憑經驗,對于經驗稍差的人來說,很難精準掌控蠶室內溫度和濕度的,容易導致溫濕度驟高驟低,同時燒煤產生的二氧化硫、一氧化碳等有害氣體不僅影響生態環境,還會直接影響蠶兒的發育和生長,導致單產不高、蠶繭質量較低等問題。

除此之外,傳統的育蠶方法需要大量人力,而且對養蠶者的技術要求比較高,遠遠落后于現代桑蠶業規模化、集約化的需求。

傳統小蠶共育室

為了解決傳統育蠶方式的弊端,以四川省農業科學院蠶業研究所為首的科研單位研發出了小蠶共育環境智能化控制系統,使我國的養蠶技術又有了新發展。

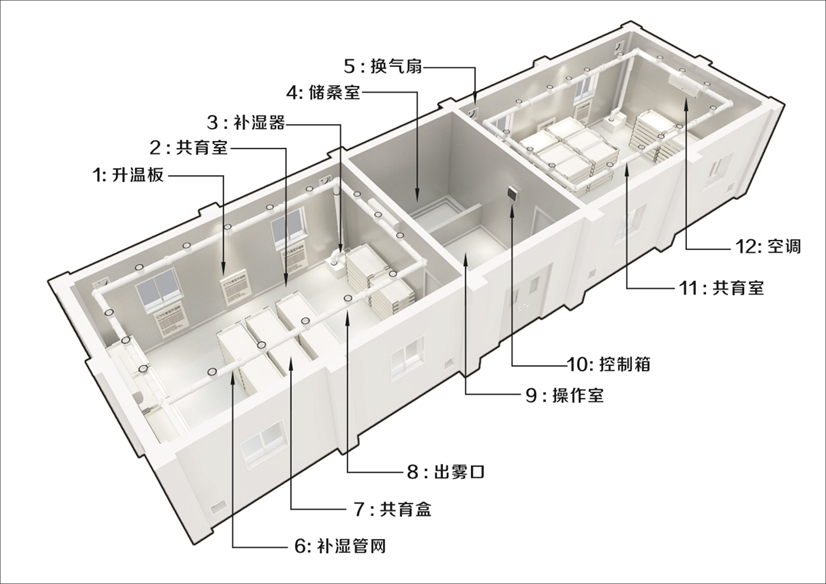

小蠶共育環境智能化控制系統主要由控制箱、升溫板、超聲波補濕器(包含補濕管網)、空調、換氣扇等構成,通過控制箱自動控制共育室升溫、降溫、補濕、除濕、換氣、勻風、消毒、光照,具有自動控制和適時顯示功能。

小蠶共育環境智能化控制系統

小蠶共育環境智能化控制系統

通過小蠶共育環境智能控制技術,將小蠶共育室內的溫度、濕度、空氣等進行科學的智能控制,使養蠶的效率更高、飼養量更大,共育所得的小蠶發育整齊,蠶頭足,蠶體質強健。同時,小蠶共育環境技術還支持遠程管理,環境參數能夠實現多平臺操作,使養蠶更智能、更便捷。

應用小蠶共育環境智能化控制系統的小蠶共育室

應用小蠶共育環境智能化控制系統的小蠶共育室

應用小蠶共育環境智能化控制系統調節室內環境

應用小蠶共育環境智能化控制系統調節室內環境

小蠶共育環境智能控制技術研究成果于2010-2021年先后在古巴、越南等國和我國的重慶、廣西、云南、貴州、河南、陜西、山東、甘肅、四川等地的40多個縣(市)、20多家繭絲綢龍頭企業進行應用推廣。截止到2020年底,小蠶共育環境智能控制系統及其附屬設備已經推廣了3000多套,銷售額達117.75億元,新增利潤23.55億元,取得了顯著的社會、經濟和生態效益。

向仲懷院士察看小蠶共育室

小蠶共育環境智能化控制技術為我國“東桑西移”產業結構調整提供了技術和設備支撐。該技術轉變了蠶桑產業發展模式,使傳統的養蠶業走上了智能化、規模化、集約化的道路,同時,由于降低了養蠶的技術難度,小蠶共育環境智能化控制技術促進了農民就地就近就業和農民工返鄉創業,為我國精準扶貧、鄉村振興戰略的實施做出了貢獻。

2021年河北省港口貨物吞吐量完成12.34億噸

2021年我國經濟林產值超過2.2萬億元

南京2021年為勞動者追回欠薪2.5億元

河南四大舉措推進農業高質量發展

2021中國農業農村重大新裝備-全自動蔬菜缽苗移栽成套設備