布瑞克2022-03-31 10:34:04

奶牛養殖業產能逐漸聚焦于牛奶生產本身,僅能在牛肉供應鏈當中起到一定補充的作用。役用牛逐漸為機械所取代。以往以肉役兩用牛為主的農戶養殖體系正在逐漸退出舞臺,讓位給商業化、規模化的肉牛奶牛養殖體系。

中國肉牛養殖的模式變化近10年國產活牛供應結構變化

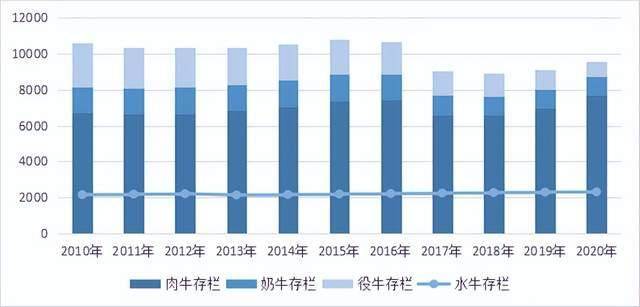

根據國家統計局數據顯示,2020年我國活牛存欄為9562.1萬頭,雖然在2016年受奶業沖擊導致的奶牛恐慌性出欄影響后,我國活牛存欄未能回升至2016年水平,但肉牛存欄量卻已經達到7685.1萬頭,超過了2016年的7441萬頭,創下了歷史高位。

圖表1. 2010-2020年牛存欄分類及數量

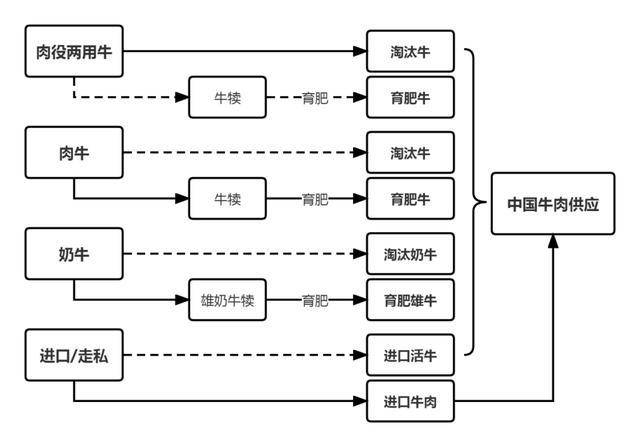

我國活牛養殖主要用于提供:牛肉、牛奶、畜力三類產品。因此存欄活牛在類型上主要分為了肉牛、奶牛、役用牛三類。

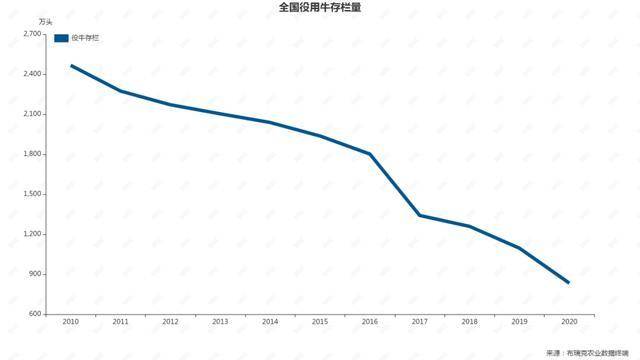

其中奶牛和肉役兩用牛的存欄在今年已經持續處于歷史低位。奶牛存欄從2016年的1425.3萬頭降至2020年的1043.3萬頭;肉役兩用牛的存欄則是一路下行,從2010年的2467.4萬頭一路下跌至2020年的833.6萬頭。

另外水牛是我國南方的特色資源,分布在10多個省區,數量最多的是廣西,其次是云南。水牛在肉、役、奶中均有相當作用,往往呈現肉役兩用、肉奶兩用乃至肉役奶三用的情況。2020年我國水牛存欄量預計超過2300萬頭。近年來國內奶水牛養殖數量雖有上升趨勢,但是上升速度緩慢,養殖數量增幅不大,主要還是以農戶散養為主,暫未形成足夠的規模化產業,這也是我國傳統牛肉供應體系的縮影。

近十年來牛存欄分類的變化表明中國牛肉供應結構正在不斷發生變化。以往以肉役兩用牛為主的農戶養殖體系正在逐漸退出舞臺,讓位給商業化、規模化的肉牛奶牛養殖體系。

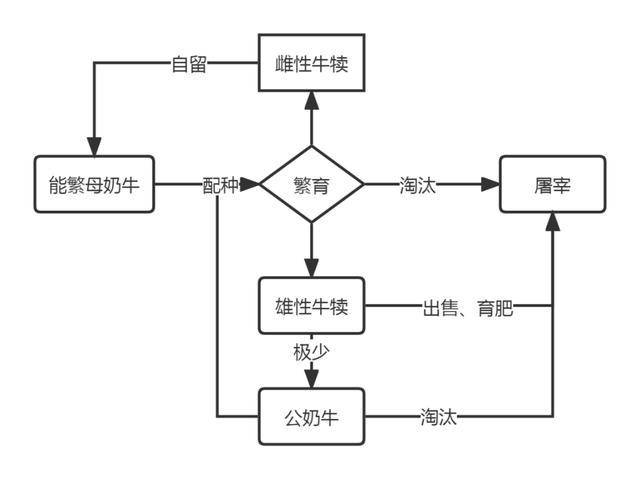

圖表2. 中國牛肉供應體系

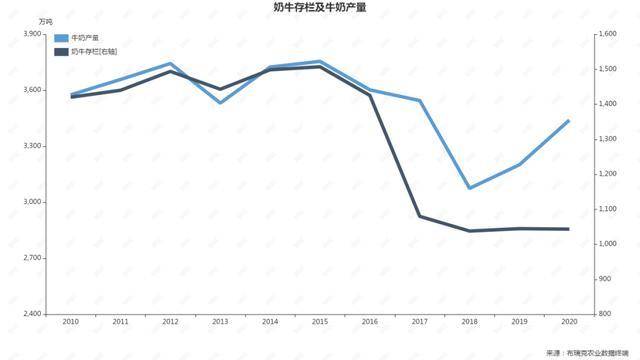

2016年奶業危機后的淘汰奶牛減少

圖表3. 全國奶牛存欄及牛奶產量

2016年奶業沖擊導致的奶牛恐慌性出欄使我國奶牛存欄量從2016年的1425.3萬頭降至2017年1079.8萬頭,并且在隨后三年中也并未有增加補欄的跡象,到2020年奶牛存欄僅為1043.3萬頭,較2017年仍減少了3.4%。

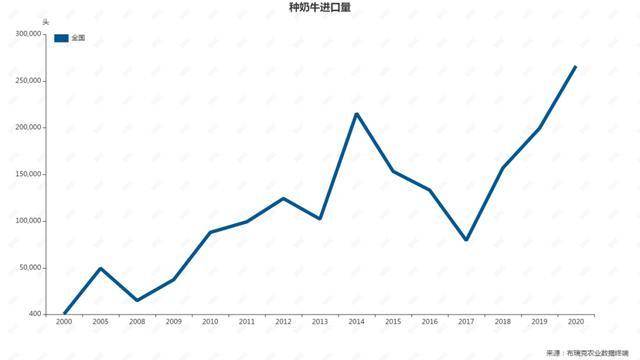

圖表4. 種奶牛進口量

2017年后奶牛持續從海外引種,2017年奶牛引種量為79410頭,但到2020年奶牛引種量已經達到266117頭。種源改良使得奶牛單頭產奶量大大提升,盡管奶牛存欄量并未恢復至2017年前水平,但牛奶產量基本已恢復至正常水平。

奶牛存欄減少使得作為部分牛肉來源的雄性奶牛和淘汰奶牛出欄量也不斷減少。通過不斷選種育種牛奶單產更高的品種奶牛替代當前的低效奶牛,奶牛養殖業產能逐漸聚焦于牛奶生產本身,僅能在牛肉供應鏈當中起到一定補充的作用。

圖表5. 奶牛供應體系

人口紅利消退背后的役用牛減少

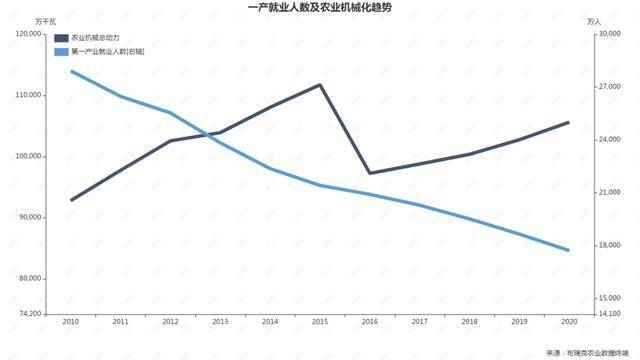

2000年后國內牛肉增速放緩主要由于農村農業人口的持續降低以及農業機械比例持續提高。2000年之前我國役牛比例較大,河南、山東等地區平原為主,出欄牛有相當部分并非肉牛而是肉役兩用牛,多為農戶家庭自養,數量少,種源繁雜。

2020年中國農村人口降至50979萬人,降幅3.05%;農村農業人口降至17715萬人,降幅8.9%。農村人口及農業從業人口量的持續下降,大大提高了農村雇工成本。人口紅利的逐漸消失為農業機械化、商業化空出了市場基礎,促進了農業機械在農業領域的推廣。

圖表6. 一產就業人數及農業機械化趨勢

全國農作物耕種收綜合機械化率達71.25%,較上年提高1.23%,較“十二五”末提高7.43%;其中,機耕率、機播率、機收率分別達到85.49%、58.98%、64.56%。畜牧養殖、水產養殖、農產品初加工、設施農業等產業機械化率分別達到35.79%、31.66%、39.19%、40.53%,較上年分別提高1.57、1.78、1.61、2.22個百分點。農業機械的不斷推廣以及農村人口的減少,最終使生產效率較低的役用牛不斷退出生產舞臺。尤其在近些年農村振興戰略以及脫貧攻堅戰的推動下,部分原本無力負擔農業機械購置費用的農業群體獲得補助,得以放棄原有的牛耕體系。

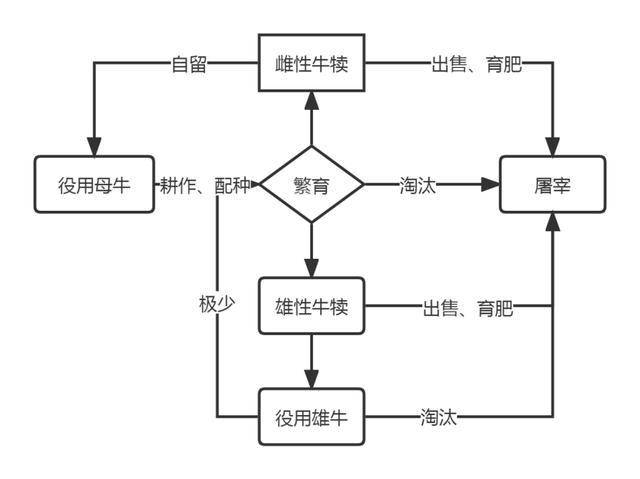

圖表7. 原有牛耕體系-肉役兩用牛供應體系

目前役牛主要在農業機械運作不便的丘陵、梯田等地形繼續運作。四川、云南等省份由于山地較多,相對其他省份不適宜機械化,仍需要大量的役牛勞作,因此其牛存欄量維持較高水平。

圖表8. 全國役用牛存欄量

役牛存欄下降加快肉牛商品化養殖

活牛提供畜力的價值不斷消退,活牛養殖的價值就逐漸集中向了牛肉和牛奶的提供。在牛奶需求上,中國奶牛養殖業通過持續對荷斯坦奶牛等高產奶牛品種的引種和本土化育種,中國奶牛養殖業能夠在相當程度上滿足牛奶的市場需求,但當前國內的牛肉供應結構已經無法滿足市場對牛肉的需求。

首先,國內消費升級使得消費市場對牛肉的需求正在急劇擴大,市場有超過300萬噸的牛肉供應缺口。

2020年我國肉牛產業產值已超過5000億元,僅牛肉進口量就達到212萬噸,2021年更是進一步增長至233萬噸,由2016年的58萬噸增至2021年的233萬噸,5年間年均復合增長率高達41.6%。

圖表9. 2008~2020年肉牛產業產值規模與表觀消費量

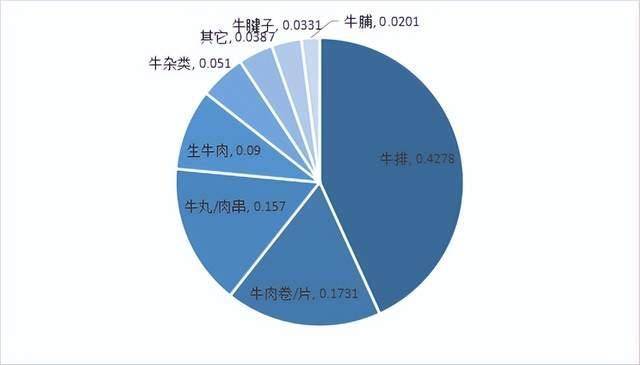

同時由于城市新興消費群體的擴張,消費者對牛肉品質的需求也不斷提高。以2021年12月電商消費為例,牛排在電商平臺銷量比例占據當月42%以上,銷售額則占據當月超過58%。在追求量的同時,城市群體也不斷提出對牛肉品質、產品類型的新要求,如BMS牛肉分級方法等。這對于種源混雜、投喂養殖粗糙、品質無法追蹤的散養肉役兩用牛而言是難以達到的市場門檻。因為國內滿足要求的牛肉未能滿足市場需求,這類產品需求成為了當前進口牛肉占據的重要高附加值市場之一。

圖表10. 2021年12月牛肉生食產品消費類型占比

其次,奶牛存欄和肉役兩用牛存欄的持續下降,減少了市場牛肉供應,同時還大大減少了活牛交易市場上架子牛的供應。

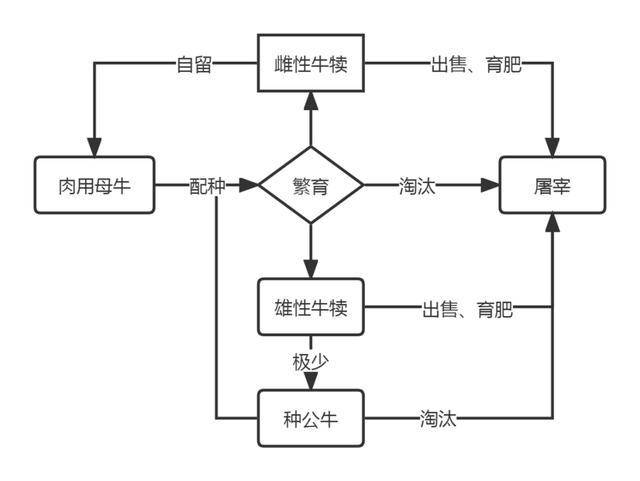

圖表11. 肉牛供應體系

從2016年到2020年,中國奶牛存欄減少了380萬頭、肉役兩用牛存欄減少了970萬頭。兩者存欄的減少導致牛肉跟隨減產了超過100萬噸,架子牛供應減少超過400萬頭。

一方面減少牛肉供應,刺激肉牛產業擴張;一方面減少了架子牛在活牛市場上的供應。兩點結合成為了過去一年間市場架子牛緊俏的底層原因。

那么在未來大概率農業人口繼續減少,農業機械化程度進一步提高的情況下,是否也有理由認為肉役兩用牛的存欄量仍將進一步降低?

在原有的牛耕體系土崩瓦解的情況下,活牛交易市場上散戶提供的架子牛數量越來越少,中國肉牛養殖產業當前習慣的購入架子牛育肥的養殖體系能否繼續維持運作將要打上巨大的問號。

雙引擎驅動下的肉牛產業變革

市場需求升級和原有供應體系的逐漸解體正在如同兩座引擎般共同驅動肉牛養殖產業的快速變革,在牛肉供給來源不斷減少以及國內牛肉消費市場不斷擴張的誘惑下,如何讓牛在更短的時間內生產出數量更多、品質更可口的牛肉,填補市場空白已經成為產業發展必須要思考的問題。

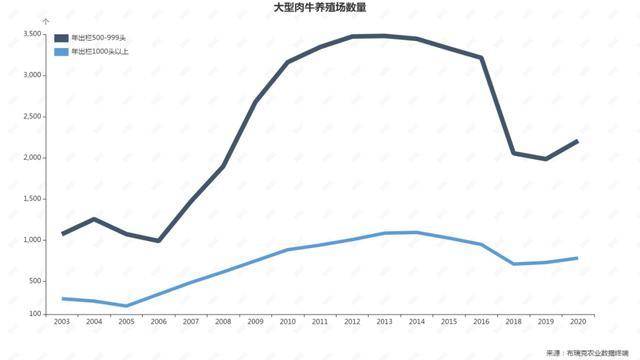

在經歷過2017年奶業危機造成的養殖場減少后,肉牛規模養殖場再次出現數量增長。2019年到2020年間,年出欄肉牛100-499頭的養殖場從17060個增加至20630個;年出欄肉牛500-999頭的養殖場從1984個增長至2207個;年出欄肉牛1000頭以上的養殖場從729個增長至782個。

圖表12. 過去十年大規模肉牛飼養規模場增長情況

肉用牛養殖的規模化、商業化同時為肉牛育種的商業化提供了底層基礎。國內散戶提供的架子牛種源龐雜又供應不足,無法滿足規模場肉牛養殖盈利的需求,這就使得肉牛商業化養殖戶將目光轉向了國內外專門選育的肉用牛品種。2020年我國自海外引種91590頭種牛,2021年1-11月引種66616頭種牛,在役用牛逐漸被取代的當下,活牛養殖分別轉向肉、奶兩個領域進行品種特化,未來肉牛存欄占比將進一步提升,商業化育種及繁育一體型養殖場料將不斷增加。

在肉牛養殖行業市場廣闊、高速發展的當下,準確把握自身在產業當中的定位,才能在未來抓住更多的市場份額。

加快推進漁業增殖放流工作 促進水產養殖業健康持續發展

當代“夸父”,為玉米種業裝上“中國芯”

中國熱科院農機所兩技術入選2022廣東農業主推技術

種質創新“中國芯” 豆花香飄黑土地

中國熱科院:油棕自主雜交育種實現反向輸出