調查顯示,青少年已成為游戲主力用戶之一,農村青少年沉迷手機的比例明顯更高、更普遍,是青少年手機游戲成癮的“重災區”。曾經充滿野趣的鄉村生活,正被對游戲世界的沉迷異化。一旦成癮,未成年人會在多個方面受到傷害:

軀體方面,會帶來視力下降、肩頸肌肉勞損、生物鐘紊亂、食欲不振、體能和免疫力下降等健康問題;

心理方面,容易導致神經衰弱、記憶力減退、邏輯思維遲鈍,無心工作學習,因與現實生活環境疏遠而產生冷漠、焦慮情緒;

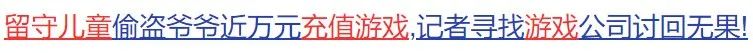

行為方面,易發生逃課、輟學等情況,甚至引發欺騙、偷搶等惡性行為;

人格方面,對游戲依賴成癮的未成年人容易不講規矩,拒絕溝通,寧可喪失尊嚴,也不放棄網游;

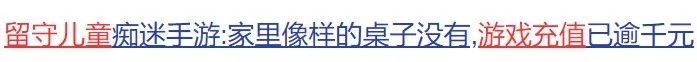

金錢方面,未成年人對于金錢意識的薄弱,直接造成家庭經濟財產損失現象的案例不在少數。

“網癮少年”贏了游戲,卻輸了未來,家庭和社會也會為之付出沉重代價。

一、家長不能以身作則,養成良好習慣。在目前的農村,大多數農民沒有言傳身教家庭教育的概念。農民從事體力勞動的居多,一回家便只想躺著不動,追電視劇刷短視頻是很多農民每天必備的活動。長此以往,在家庭生活缺少親情、陪伴的影響下農村未成年人更容易沉迷網絡。

二、隔代監管的家庭結構又讓他們能夠輕易找到機會接觸游戲。農村孩子的父母常年外出打工,無法做到時常陪伴,而負責監護的老人受教育程度普遍較低,也無法或無力引導孩子正確使用手機;

因為父母在外,孩子需要通過手機視頻聯系,爺爺奶奶往往完全不會使用,手機完全由孩子掌握。即便是父母陪伴在身邊的孩子,也會出現這個問題。雖然目前農村80后、90后父母占比居多,但高中及以上學歷的父母卻少之又少,教育理念和方法的欠缺、對互聯網的了解不足,都使得他們對孩子可能產生的網癮往往束手無策。

三、相對簡單的社交生活讓農村青少年更容易被屏幕里的奇幻世界吸引;盡管城市和鄉村的孩子都在使用手機,但他們所接觸到的網絡內容是不一樣的,對成長的影響也不同。農村的孩子常用一種很本性的方式使用手機,他們更依賴手機去接觸外部紛繁復雜的世界,緩解自己內心的情感缺失和學業上的困頓,也更容易受到不良內容的誘惑。四、新的學習方式帶來的沖擊。去年疫情期間,“停課不停學”,中小學生大規模開展線上學習指導與服務,取得積極成效的同時也帶來了新隱憂,一些孩子的“網課”淪為“游戲課”。

五、游戲運營公司投其所好的游戲設計與不遺余力的推廣引誘,農村青少年成了網游更容易捕獲的“獵物”。設計商會捕獲玩家心理,在游戲中找到“無身份感”以及所謂的“個性”讓留守兒童“自投羅網”。

手機游戲的致癮性及其致癮手段的隱蔽性,使得未成年人很難抵制。抵制手機游戲成癮對玩家的自我反思能力、自控能力提出了很高要求,這兩大主觀能力是需要后天習得的。這要求監護人在教育子女過程中不僅要重視言傳身教,還需特別注重恰當的教育方法。而這恰恰是農村家庭教育的短板。

種種匱乏,都將農村青少年推向了手機這個“玩伴”。即便沒有手機游戲,不經引導的短視頻、直播等仍將占據他們的生活。網絡游戲成癮的危害絕不僅僅是荒廢學業,大量游戲以錯誤導向構建的世界觀會對青少年形成誤導和畸形塑造,從而埋下社會隱患。

當農村家庭現代化轉型和游戲數字化轉型同步推進時,單個家庭在對抗青少年網癮時存在無法逾越的困境,需要企業、政府、社區和學校等多方力量支持。

首先,筑牢防沉迷的第一道防線。家長應以身作則,少做“手機黨”“低頭黨”,抽出更多的時間陪伴孩子,傾聽、了解他們的想法;家長要為孩子改變成年人的世界,從用網習慣、生活方式、親子關系等多方面給孩子提供好的成長環境。第一道防線筑牢了,網上的世界就算再精彩,孩子也不至于流連忘返。

同時,就眼下而言,需要正視手機沉迷對農村兒童群體學業的影響和挑戰。農村兒童作為使用手機的主體,同樣有他們的主動性和創造性。老師或家長有必要和孩子進行理性的溝通協商,教會孩子合理有益地使用手機。在恰當的引導下,還要相信他們有能力合理使用媒介。這呼喚農村學校和教師以更人性化、更具創造性的方式引導學生進行自我管理,如此以手機為載體的各種媒介,就可成為學習的渠道,并帶來更多成長的可能性。

還要營造放松安全的社區環境。讓農村孩子可以在更廣闊的社區環境中自由安全成長,建立放松溫馨安全的校園環境,保障農村孩子,特別是留守兒童飲食營養均衡,體育鍛煉充分,文娛活動健康有趣,樂享校園生活。只有在這樣的社區和校園環境中,孩子才不會也不想沉迷于手機游戲,手機游戲才會被擠出他們的生活空間。

在鄉村振興背景下,地方政府應加強農村社區青少年課外活動建設,鼓勵社區充分利用公共場所為青少年提供游樂空間。同時,可適當吸納公益性社會組織和志愿者,組織未成年人參加課外活動、培養未成年人的興趣愛好,通過社區支持來彌補家庭陪伴的不足。

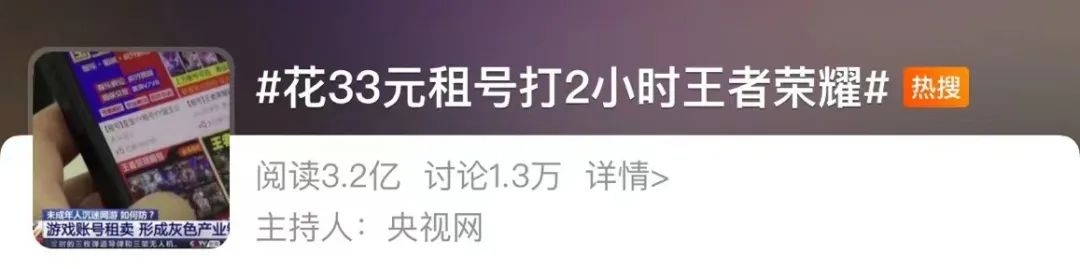

其次,開發設計手機網絡游戲的企業主體,游戲公司可以通過一些輔助技術手段:人臉識別、指紋登錄等與游戲賬號進行綁定,利用生物信息進行游戲賬號的登錄使用。要著眼于長遠的互聯網生態建設和可持續性發展目標,轉變游戲設計思維、切實履行社會責任,避免出現打折扣、搞變通的行為。

來源丨新華網、人民網、央廣網、騰訊網、中國青年報、新浪、中國教育新聞、光明網* 部分圖片源自網絡,如遇侵權,請聯系我們刪除。