千古文明開涿鹿 2023-01-06 14:11

背 缸 人

- 楊秀云 -

“桑干河的水又深又寬,夏天背著缸過河要脫褲子……”東窯溝人侯弟江在電話里說這話時,正是初春時分的深夜。充滿熱情的聲音搭建起一條無形的橋,引渡我走進桑干河畔的昨天,目睹一個個背缸人從幽深的暗夜里走出來,走在突兀的崖頭下,走在崎嶇的山路上,彎腰曲背,步步跋涉……

桑干河被連綿起伏的太行山、燕山余脈相夾,水勢驟然洶涌,形成極具震撼力的大峽谷奇觀。當地人稱此處為“大險崖”(“崖”讀“nai”)。武家溝鎮東窯溝村位于大峽谷東端,屬古幽州,自古為制陶之地。也許是一次意外的山火,也許是一次頑童的淘氣,石頭、泥土被河水攪起來焠火后掏出又黑又亮可以盛水放東西的物件,權且叫它“陶”吧!從此,世世代代靠一方水土養家糊口。《涿鹿縣志》記載,“漢代上谷郡太守景丹親率部下出尋,發現此地土質粘潤筋骨,便命人建窯燒陶,遂成村落。”金元時東窯溝制陶形成規模,明清極盛,手工作坊百余家,古窯百多座,陶器遠銷京津、山西、內蒙古等地,村里運送陶器的騾馬數千匹,沿路車馬店繁盛一時。制陶技藝代代相傳,一個山川環繞的古村落由此留存后世。

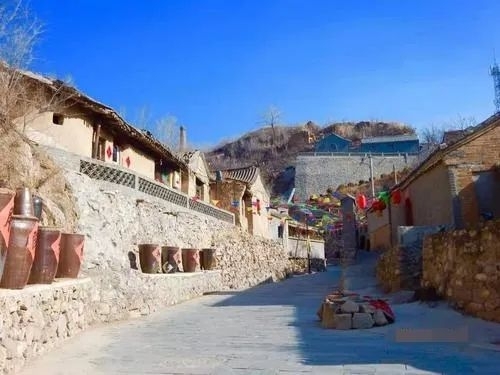

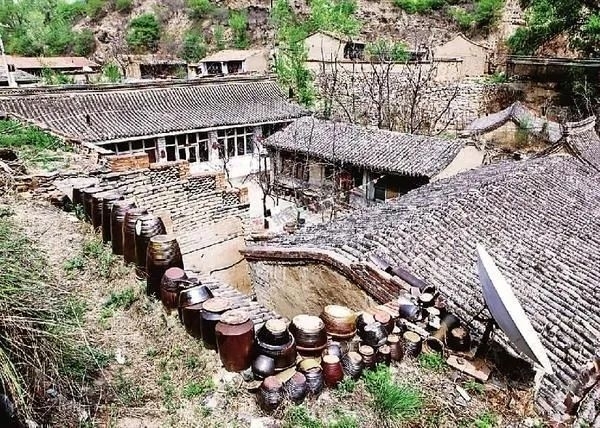

冬天里曾走進東窯溝。一個個貼著紅斗方的大缸,披著薄陽,靜立在陶片斑駁的石頭臺階上,背靠同樣陸離斑駁的石墻,如一襲黑衣或褐袍的老人從時光中走來,手捧滿滿的祝福,憨憨地列隊迎來送往,一立千年。他們見過“咯隆隆”響著的勒勒車滿載陶器漸行漸遠,見過背上高聳“缸峰”的騾馬“嘚嘚”啟程揚起一路飛塵,見過背缸人頂著滿天星光重重踏響石板路時的興奮和疲憊……“缸”隊引路,我緩緩走過“古陶一條街”,走進曾經烈火熊熊如今靜默地呈上圖文實物的環形隧道——“古陶窯遺址”,置身琳瑯滿目的“民俗博物館”,欣賞了形形色色的粗陶制品,缸甕壇罐、鍋盆壺碗……锃亮的黑、水潤的綠、清新的黃,還有明艷的霞紅、飽滿的深棕……拙樸、淳厚、光華、靚麗,多姿多彩如原生態的山川河流。桑干河子民把玩著滔滔河水與質地黏潤的泥土,硬是玩出不朽的傳奇,引來一批又一批觀光者用探究的注目禮參拜先人。

東窯溝依山建屋,下午四點多鐘,太陽已被山脈擋住,山村更顯古舊。近觀壁上雕磚刻花、斷垣碎陶閃爍,遠眺蕭疏樹影掩映灰磚青瓦,無數個故事的片斷上下翻飛,古風古味紛至沓來。村中央建有陶神廟,供奉著上古的舜帝,壁畫繪著制陶燒窯的場景……“我祖赫赫,德披韶光。陶于河濱,煉石采壤……摶土成器,代出名匠。”采礦、剁泥、拉坯、晾曬、上釉,祭拜窯神,點燃窯火,裝燒、出窯……神圣的謙卑,一絲不茍的敬重,賦予泥土生命的塑型。當地人稱制陶為“捏缸”,道盡了創造的精微、端肅和虔誠。陶缸誕生了,大的小的,高的矮的,翻山越嶺奔赴命運未知的他鄉,像懷揣希望的漂泊者懵懵懂懂闖入城市集鎮……泥、水、火煉鑄的精魂,它沉甸甸的重量和艱難出世將由桑干河人負載擺渡。

于是,有了祖祖輩輩彎腰俯首的背缸人。

出東窯溝西行,山陡谷深,曾經如難以逾越的“天塹”。先民冒著生命危險在半崖上鑿出一個一個尺余深的石窩,插上木棍,釘上木板,鋪設了一段棧道,顫微微勉強過人。那年代,除了大宗買賣靠車拉、牲口馱運,小本生意僅靠獨輪車推出去。到附近山村賣缸,無論棧道,還是小徑,都是背過去的。背的最多的就是成套的大缸。

怕誤農活兒,怕目擊暴怒的河水頭暈遇險,背缸人夜間上路。踩著星光走,踏著月光走,黑暗中摸索著走,百余斤大中小成套的缸放在“背架”上,“背架”用粗麻繩緊綁在身上,腰部肩膀勒起環型肉箍……山風呼呼刮,灌木叢唰啦啦戰栗,恐怖霧一般從黑暗中浮起,撕扯著每一根神經,稍有不慎就會分崩離析。什么野獸擋在路上,綠瑩瑩的目光一閃,縱身躍上山坡,一塊石頭骨碌碌滾下來,“嗵——”墜入喧鬧的河中……“背缸人”打個哆嗦,吃力地加快腳步,結實的砍山鞋與碎石野草摩擦發出有力的“沙沙”聲。他們想起離家時大口吞下的香噴噴的黃糕。“三十里的莜面四十里的糕,二十里的蕎面餓斷腰。”黃糕好吃耐餓,走在暗河洶涌的山路上,想起黃糕,便嗅到老婆或老娘的味道,背缸人雙目閃動星光,神情中多了莊嚴,似乎在完成亙古的神秘儀式。背上的缸各有各的用途,盛糧的、放水的、腌咸菜的…… 背缸人背的是天地悠悠平安靜好的歲月啊!

把東窯溝陶器呈現給觀光者的是一批熱愛家鄉的人,其中離不了懷揣理想的文化人。我有幸聯系到侯弟江——東窯溝村土生土長的中專生,一個致力搶救留存制陶技藝的文化人。七零后侯弟江兩次從企業下崗,二十年春風秋雨都在為稻糧奔波,目前,繁忙的本職工作依然收入不高,妻子幫人看攤供女兒讀書。他調侃自己,“沒條件卻玩起文化。”謂其“玩”,緣于興趣,純屬義務。他說:“制陶工藝口口相傳,鮮有文字,不搶救就失傳了!”肩扛使命,迫不急待,節假日下班后只身走村串戶,專訪數十名制陶老藝人,最大的90歲高齡。他挖掘制陶流程,整理陶鄉歷史,講述陶藝傳承人的前世今生,推出兩部專著,東窯溝制陶終于有了文字記錄。

侯弟江是“背缸人”的兒子,童年的記憶就是父親深夜背著大缸出門,靠父親賣缸換糧一家人才填飽肚皮。一個冬夜,父親背著缸到河對面二十里外的山村換了滿滿一口袋土豆,返回時已精疲力竭,一個踉蹌,“背架”上的土豆口袋直著躍過頭頂重重摔到地上,人也木偶一般緊跟著“啪嚓”倒地,好一會兒才爬起身。父親摸索著背起沉重的口袋繼續趕路,一步一挪,汗水“嘩嘩”從頭流到腳,棉衣濕透了,騰騰冒熱氣,隨即又冰凍如硬邦邦的鎧甲,邁步時“嚓嚓”響……夜深了,明晃晃的月亮懸在半空,桑干河的冰面閃著光,銀白雪亮,天地一片通明……看到父親千辛萬苦換回來的土豆,全家人過節一樣高興。

“夏天,河水暴漲,背缸人只能脫掉褲子過河……”侯弟江在電話里停頓了一下,緩緩解釋:“背缸的都是男人嘛……”生存難以為繼,何談尊嚴?侯弟江逆向游走歲月深處,探尋、記錄、傳播,把陶鄉的苦難與榮光呈現給歷史,以文字形式還給父輩尊嚴。他像“背缸人”,每一步都穩穩的,不能有半點漂浮……

摘自《桑干河人物素描》

楊秀云,張家口市新聞工作者協會副主席。作家、文化學者。

扛紅旗 當先鋒 涿鹿鎮:緊盯發展“第一要務”聚焦“抓黨建促鄉村...

“青山秀水白鷺飛”!畢節倒天河畔驚現詩畫美景...

天鵝“做客”涿鹿,濕地工作人員熱情接待

涿鹿以農業產業振興助推鄉村全面振興

涿鹿赤腳寺扶貧車間里的新生活

涿鹿“三項服務”保全縣公共就業形勢持續向好

涿鹿蟒石口鎮組織村干部學習香菇種植技術

涿鹿:絢爛秋色 一眼萬年