今日山丹 2023-05-23 16:01:47

來源:金張掖

非遺千載,賡續民族文脈藝萃。多年來,山丹縣創新活態傳承“國家級非遺”,提升技藝、打造精品,不斷擦亮山丹文化名片,彰顯著山丹文化自信。

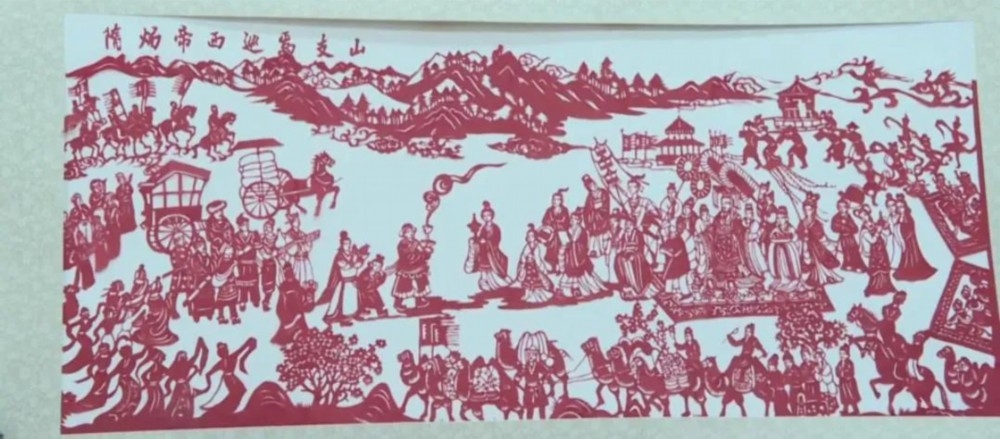

春剪牡丹迎風舞,夏剪荷花并蒂蓮,秋剪菊花傲霜雪,冬剪梅花雪里寒,周玉梅就這樣一年四季心靜如水,剪耕不輟。她把民間藝術的魅力與功力巧妙融合,將民間剪紙的藝術發揮得出神入化,剪出了多幅精巧別致的作品。煙火裊裊的《炒撥拉》,氣勢磅礴的《隋煬帝西巡焉支山》,深情厚誼的《艾黎情》,山清水秀的《焉支八景》……用一雙巧手裁剪出“絲路馬都 五彩山丹”的多彩畫卷。省級非物質文化遺產傳承人周玉梅說:“最大的成就和欣慰莫過于張掖悄然興起且越來越壯大的民間藝術創作隊伍,我將堅定不移地走下去,讓博大精深的民間民俗文化傳承并發揚光大。能夠創作出更多富有文化底蘊、飽含創新精神的文化產品,培育金張掖的民間藝術品牌,編織“彩虹張掖”的多彩畫卷,擦亮金張掖的金字招牌。”

剪紙作為山丹縣省級非遺項目,其文化底蘊深厚,藝術氣息濃郁,具有廣泛的群眾基礎和濃厚的地域特色。近年來,山丹剪紙藝術在繼承民間剪紙傳統技藝的基礎上,大膽進行研究創新,不斷豐富剪紙藝術的表現手法,拓展表現題材內容,創作了不少優秀的剪紙作品。作為傳承人的剪紙藝術家們,將剪紙這一藝術的精神展現在刀刃上,傳承在手指尖,融化于匠心中,外化于形,內化于心,真正將藝術融入生活。

因手藝而經典,因守藝而傳承。同樣,吹糖人作為中國傳統的手工藝品,由手藝精湛的吹糖人師傅用糖漿和竹簽手工制作而成,每一個吹糖人的姿態和表情都需要師傅們用心細致地雕刻和捏制,是一種獨特的手工藝品。近日,記者走入“糖人張”——張文盛家中,一睹糖人技藝。糖漿調好后,只見張老師用手指將糖漿挖出空氣通道,拉出“吹管”,當糖漿冷卻到一定程度時,胸有成竹地吹氣,短短數秒,栩栩如生的糖人躍于指尖。也可在糖人表面添加食用色素,給糖人“化個妝”,稍等片刻,待糖人表面凝固,就是成品了。形態各異的糖人活靈活現,晶瑩剔透,表現出細膩的造型藝術。

吹糖人作為中國傳統文化的一部分,其傳承與發展至關重要。在其傳承方面,山丹縣加強吹糖人文化的研究和保護,注重吹糖人文化的傳播與推廣,并且推進吹糖人文化與現代社會的融合。通過多種形式的傳承和發展,讓吹糖人文化在當代社會中依然具有很大的生命力和文化價值。同時,保護吹糖人制作技藝和工具的傳承,鼓勵吹糖人傳統手工藝人和愛好者在制作、傳承和發展中探索創新和提高。

非物質文化遺產傳承人張文盛說:“99年在北京,一個老人在吹這個,歷時一個月,我天天到那去看,看的過程中就知道了。最大的困難就是熬糖,糖要熬到一定溫度,太軟了不定型,太過了定型太快,完不成任務。外形輪廓的捏法要有一定的美術功底,或者就是死記在腦子里,過程必須按那個手法走,要達到神似。通過我的表演,接觸以后,希望有愛好者,有喜歡的,就把這門手藝傳給他,把手藝傳承下去。”

“非遺”體現中國智慧、承載中國價值、凝聚中國精神。在山丹越來越多的人加入到“非遺”保護行列中,他們在傳承傳統技藝的基礎上,不斷探索與創新,讓“非遺”在新時期散發出了新的魅力。“非遺”文化漸漸走出“深閨”,大放異彩,從“靜態傳承”邁向“活態傳承”,煥發出旺盛的生命力,用璀璨文化助力山丹高質量發展。(聶英)

《大眾日報》刊發我縣融媒體中心“黨建引領聚合力 融媒蝶變展新...

鞏義“河洛剪紙”亮相北京地鐵

【媒體看大同】這里的“奶山羊”成體系

昔陽縣舉辦2023年“高手在民間”鄉土文化能人藝人技藝大賽

中國-中亞峰會|中國-中亞峰會新聞中心舉行首場中外媒體吹風會

【“三抓三促”看山丹匠心鑄輝煌】多元新業態賦能 探索農文旅融...

走進絲路馬都 暢游五彩山丹(二):有一種幸福叫回家 有一種味道...

【“三抓三促”看山丹匠心鑄輝煌】農文旅賦能 繪出和美鄉村新圖